« La sainteté est le visage le plus beau de l’Eglise », rappelle le Pape François dans son exhortation apostolique « Gaudete et exsultate » (n°9) sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. A l’approche de la Toussaint, où l’Église célèbre dans une même fête la sainteté d’une multitude, et en cette année jubilaire, où l’exemple de saint Vincent Ferrier stimule le diocèse de Vannes, quelles pistes pour se préparer à fêter les saints ?

« Nous fêtons aujourd’hui la cité du ciel, notre mère la Jérusalem d’en haut ; c’est là que nos frères les saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple ». Préface de la messe de tous les saints

Comme la préface de la solennité de tous les saints nous y invite, regardons l’Église « d’en haut », dans sa beauté d’épouse du Christ, pour goûter, dans la communion des saints, à une joie profonde.

TOUSSAINT : se préparer à fêter la Toussaint, trouver une messe, autres initiatives, …

« Hâter le pas » derrière saint Vincent

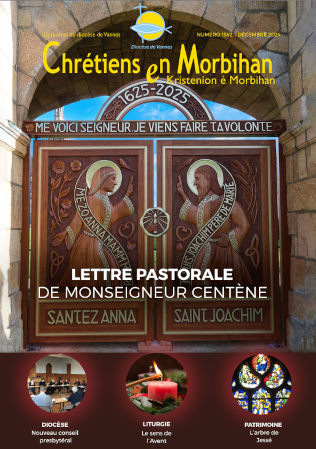

Dans sa lettre pastorale du 29 septembre, Monseigneur Centène insiste sur l’actualité des saints. « On les croit loin derrière nous alors qu’ils nous tracent le chemin, nous attendent au carrefour suivant et nous précèdent dans le Royaume ». Dans cette marche, les saints et saint Vincent Ferrier en particulier, montrent le chemin de l’union au Christ. Décortiquant la trajectoire spirituelle de saint Vincent, en particulier sa conversion, et son engagement sans faille au service de la mission, Monseigneur Centène pose des balises pour vivre ce don de la sainteté, reçu au baptême. Le chrétien est d’abord celui qui suit le Christ : un disciple-missionnaire tendu vers le Christ.

« Au fond, la sainteté, c’est vivre les mystères de sa vie, en union avec lui ». Gaudete et exsultate, n°20

A partir du Christ et à travers la figure de saint Vincent, l’Évêque développe le lien intime entre sainteté et mission, entre conversion et évangélisation.

Sainteté, conversion et mission

Sainteté, conversion et mission

Saint Vincent Ferrier incarne ce triptyque au coeur de la vie chrétienne : conversion, mission et sainteté. Le Christ Lui-même l’envoie « prêcher à la manière des apôtres ».« Saint Vincent Ferrier a fait cette rencontre (avec le Christ Ressuscité), le 3 octobre 1398 en Avignon. C’est cette rencontre qui a donné une nouvelle impulsion à sa vie ». De la rencontre avec le Christ, jaillit la dynamique de « sortie », à Sa suite et en union à Lui. « Si nous sommes chrétiens, ce n’est pas seulement parce que nos parents nous ont fait baptiser mais parce que nous avons le désir de suivre le Christ. » Quant aux moyens de la mission, la vie du saint trace des pistes pour aujourd’hui : l’enracinement dans l’Église, fondée par Jésus pour évangéliser ; le dépouillement et la pauvreté des moyens ; le témoignage à plusieurs, en Église. (Lire ici)

Les béatitudes, carte d’identité du chrétien

L’Évangile des béatitudes, lu à la messe de la Toussaint, vient éclairer le sens de la sainteté. » Si quelqu’un d’entre nous se pose cette question, “comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien ?”, la réponse est  simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes [66]. À travers celles-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies ». (Gaudete et exsultate, troisième chapitre « À la lumière du Maître »).

simple : il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans le sermon des béatitudes [66]. À travers celles-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies ». (Gaudete et exsultate, troisième chapitre « À la lumière du Maître »).

À la lumière des béatitudes, le service diocésain de catéchèse propose aux parents, grands-parents et catéchistes de partir de la vie de saint Vincent Ferrier (voir ci-dessous) pour faire découvrir aux enfants le sens de la Toussaint.

Les fins dernières

A l’approche de la Toussaint, et « alors que nous constatons la réalité de la coexistence du mal et du bien », et ce, dans l’Église elle-même, la prédication de saint Vincent Ferrier sur les fins dernières est d’une actualité lumineuse, lui que l’on surnommait « L’ Ange de l’Apocalypse » et « La Trompette du Jugement Dernier ». En effet, « face au scandale du mal, aujourd’hui comme dans le siècle troublé de saint Vincent Ferrier, la prédication des fins dernières a pour but principal de nous faire contempler et désirer le sort final des justes et de nous éviter de sombrer dans un désespoir mortifère : « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père » (Mt 13, 43). Lire le chapitre de la Lettre pastorale

A l’approche de la Toussaint, et « alors que nous constatons la réalité de la coexistence du mal et du bien », et ce, dans l’Église elle-même, la prédication de saint Vincent Ferrier sur les fins dernières est d’une actualité lumineuse, lui que l’on surnommait « L’ Ange de l’Apocalypse » et « La Trompette du Jugement Dernier ». En effet, « face au scandale du mal, aujourd’hui comme dans le siècle troublé de saint Vincent Ferrier, la prédication des fins dernières a pour but principal de nous faire contempler et désirer le sort final des justes et de nous éviter de sombrer dans un désespoir mortifère : « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père » (Mt 13, 43). Lire le chapitre de la Lettre pastoraleLe Royaume vient : il faut l’annoncer et se préparer à l’accueillir. Comment ? Dans son exhortation Gaudete et Exsultate, le saint Père identifie un « critère » décisif : les œuvres de miséricorde envers le prochain, comme étant « les œuvres extérieures qui manifestent le mieux notre amour de Dieu ». C’est dans le don de soi que se trouve le vrai bonheur, comme en témoigne, là encore, la vie de saint Vincent Ferrier. Monseigneur Centène le développe dans la dernière partie de sa lettre pastorale, intitulée « Des fins dernières au service du prochain ». Lire ici

« Fêtons la Toussaint »

Que fête-t-on à la Toussaint ? Qui sont les saints ? Que signifie être saint ? En quoi cela nous concerne ? Hommes, femmes, enfants et adultes, catéchistes, moine, … Ils témoignent du sens qu’ils donnent à cette fête et de l’appel à la sainteté. Joyeuse Toussaint !

Des suggestions de chants pour la messe : « Aujourd’hui, c’est jour de fête »(couplets adaptés à la Toussaint) ou encore « Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel » Voir les paroles des chants

- Livret d’activités proposé par le service diocésain de catéchèse : « Tous vers la sainteté : les béatitudes avec saint Vincent Ferrier »

Obtenir le Livret auprès du service diocésain de catéchèse - La randonnée des Béatitudes (Revue Oasis du SNCC n°9) : un outil du service national de la catéchèse et du catéchuménat pour découvrir les béatitudes, chemin de sainteté qui nous configure au Christ Voir le jeu

- Confectionner une icône de son saint patron dans le magazine Filotéo n°253

- Fabriquer un vitrail pour la Toussaint : télécharger la fiche ici

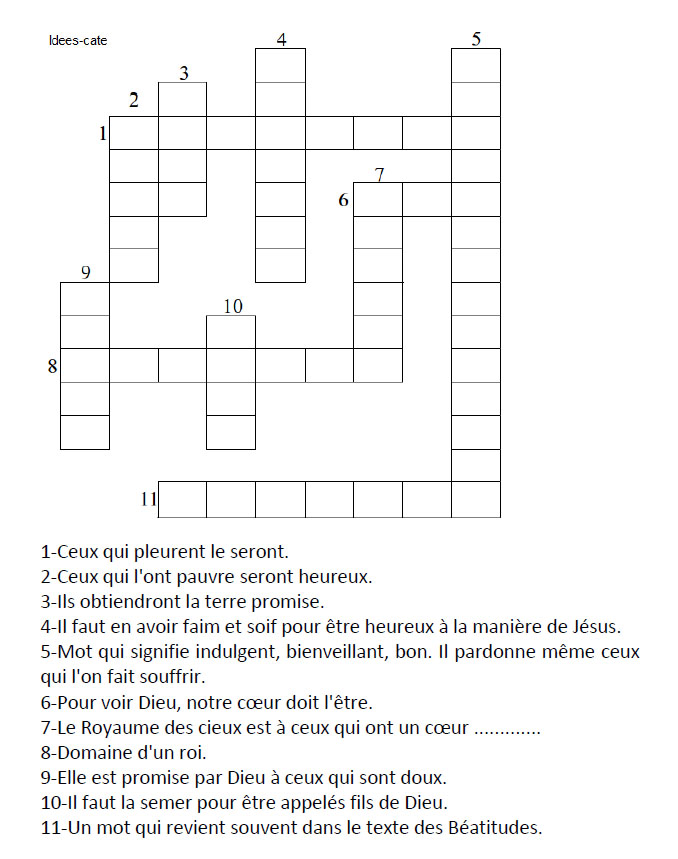

Mots-croisés de la Toussaint (Source : Idées-caté) A retrouver dans le livret de la catéchèse

Mots-croisés de la Toussaint (Source : Idées-caté) A retrouver dans le livret de la catéchèse

Toutes ces réflexions nées de mes rencontres avec ces jeunes m’ont appelé à écrire l’histoire de Fortuna. Durant les premiers mois d’écriture, j’ai fait des recherches sur l’accueil des réfugiés en Suisse et c’est là que j’ai découvert que, pour pallier le manque de place dans les centres de requérants, des frères du monastère d’Einsiedeln en avaient accueilli chez eux. Du coup, cela a résonné en moi et m’a donné envie de situer le film à l’hospice du Simplon, j’aimais ce lieu que je connaissais pour y avoir déjà fait des photos. Ma rencontre avec les chanoines du Simplon a été déterminante dans l’écriture du projet Fortuna.

Toutes ces réflexions nées de mes rencontres avec ces jeunes m’ont appelé à écrire l’histoire de Fortuna. Durant les premiers mois d’écriture, j’ai fait des recherches sur l’accueil des réfugiés en Suisse et c’est là que j’ai découvert que, pour pallier le manque de place dans les centres de requérants, des frères du monastère d’Einsiedeln en avaient accueilli chez eux. Du coup, cela a résonné en moi et m’a donné envie de situer le film à l’hospice du Simplon, j’aimais ce lieu que je connaissais pour y avoir déjà fait des photos. Ma rencontre avec les chanoines du Simplon a été déterminante dans l’écriture du projet Fortuna.

Les ailes du désir de Wim Wenders, qui m’a donné envie de faire du cinéma, j’admirais Bruno Ganz (photo ci-contre) pour son mélange de solidité et de douceur. J’en ai donc parlé à Ruth Waldburger, nous lui avons envoyé le scénario, qui l’a beaucoup intéressé, et notre première rencontre a été marquée par une belle discussion. Il posait beaucoup de questions, sensibilisé aussi par le fait qu’Angela Merkel venait d’accueillir environ un million de réfugiés.

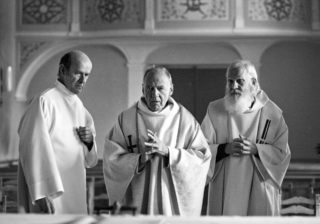

Les ailes du désir de Wim Wenders, qui m’a donné envie de faire du cinéma, j’admirais Bruno Ganz (photo ci-contre) pour son mélange de solidité et de douceur. J’en ai donc parlé à Ruth Waldburger, nous lui avons envoyé le scénario, qui l’a beaucoup intéressé, et notre première rencontre a été marquée par une belle discussion. Il posait beaucoup de questions, sensibilisé aussi par le fait qu’Angela Merkel venait d’accueillir environ un million de réfugiés. J’ai voulu rendre, surtout, un climat. Le contexte y portait évidemment. Pour la scène centrale, que j’ai beaucoup réécrite, s’agissant d’un débat contradictoire entre cinq chanoines parlant de l’accueil en invoquant à la fois leur vocation et leurs réserves par rapport à la société et ses lois, j’ai eu plusieurs entretiens avec des religieux pour essayer de mieux les comprendre et de m’identifier à eux. À cet égard, alors même qu’il montrait une certaine appréhension à endosser ce rôle, Bruno Ganz, extraordinaire de vérité dans le film, a véritablement porté le personnage du moine convaincu du rôle évangélique fondamental de l’accueil, en contraste avec ses frères plus empêtrés dans leurs histoires d’église. Il est d’ailleurs plus question d’une quête d’humanité que de religion…

J’ai voulu rendre, surtout, un climat. Le contexte y portait évidemment. Pour la scène centrale, que j’ai beaucoup réécrite, s’agissant d’un débat contradictoire entre cinq chanoines parlant de l’accueil en invoquant à la fois leur vocation et leurs réserves par rapport à la société et ses lois, j’ai eu plusieurs entretiens avec des religieux pour essayer de mieux les comprendre et de m’identifier à eux. À cet égard, alors même qu’il montrait une certaine appréhension à endosser ce rôle, Bruno Ganz, extraordinaire de vérité dans le film, a véritablement porté le personnage du moine convaincu du rôle évangélique fondamental de l’accueil, en contraste avec ses frères plus empêtrés dans leurs histoires d’église. Il est d’ailleurs plus question d’une quête d’humanité que de religion…

En 2012, Germinal Roaux écrit et réalise son premier long métrage pour le cinéma Left Foot Right Foot avec l’acteur argentin Nahuel Perez Biscayart. Le film remporte le Bayard d’Or du Meilleur Premier long métrage au FIFF de Namur 2013, le Prix du Jury au Festival International du Film de Palm Springs, ainsi que le Prix du Cinéma Suisse 2014 dans trois catégories : Meilleure Photographie, Meilleure interprétation dans un second rôle et Prix Spécial de l’Académie. En 2016, il écrit et réalise son deuxième long métrage Fortuna qui traite de la vie des réfugiés mineurs non accompagnés avec une jeune actrice éthiopienne Kidist Siyum Beza et l’acteur suisse Bruno Ganz.

En 2012, Germinal Roaux écrit et réalise son premier long métrage pour le cinéma Left Foot Right Foot avec l’acteur argentin Nahuel Perez Biscayart. Le film remporte le Bayard d’Or du Meilleur Premier long métrage au FIFF de Namur 2013, le Prix du Jury au Festival International du Film de Palm Springs, ainsi que le Prix du Cinéma Suisse 2014 dans trois catégories : Meilleure Photographie, Meilleure interprétation dans un second rôle et Prix Spécial de l’Académie. En 2016, il écrit et réalise son deuxième long métrage Fortuna qui traite de la vie des réfugiés mineurs non accompagnés avec une jeune actrice éthiopienne Kidist Siyum Beza et l’acteur suisse Bruno Ganz.

prière car j’accompagne des enfants en CM avec un temps de prière en Eglise une fois par mois. » Tout au long de l’année, elle vient « piocher » auprès du service diocésain de catéchèse documents, outils et informations. Quand on prépare une rencontre, on identifie telle piste, tel symbole qui vont percuter, selon l’âge des enfants, etc. Au lieu d’aller chercher sur Internet – c’est long et toujours aléatoire – je préfère m’adresser au service diocésain qui nous aiguille ». Ce dernier est comme un « tronc sur lequel se greffer », ajoute Catherine, pour donner à l’action pastorale une dimension diocésaine essentielle. « J’aime bien utiliser leurs préparations toutes prêtes, pour gagner du temps et surtout pour être en communion avec d’autres LEME pour évangéliser ». Les apports de cette journée et plus particulièrement le concept de « coin prière évolutif » devraient lui permettre de faire le lien avec toutes les étapes de l’année liturgique dont elle contribue à déployer le sens auprès des enfants.

prière car j’accompagne des enfants en CM avec un temps de prière en Eglise une fois par mois. » Tout au long de l’année, elle vient « piocher » auprès du service diocésain de catéchèse documents, outils et informations. Quand on prépare une rencontre, on identifie telle piste, tel symbole qui vont percuter, selon l’âge des enfants, etc. Au lieu d’aller chercher sur Internet – c’est long et toujours aléatoire – je préfère m’adresser au service diocésain qui nous aiguille ». Ce dernier est comme un « tronc sur lequel se greffer », ajoute Catherine, pour donner à l’action pastorale une dimension diocésaine essentielle. « J’aime bien utiliser leurs préparations toutes prêtes, pour gagner du temps et surtout pour être en communion avec d’autres LEME pour évangéliser ». Les apports de cette journée et plus particulièrement le concept de « coin prière évolutif » devraient lui permettre de faire le lien avec toutes les étapes de l’année liturgique dont elle contribue à déployer le sens auprès des enfants.